阅读提示:我国从1966年大学停止招生到1977年恢复高考的10年间,全国高等院校共招收了94万名基于推荐制的大学生,统称为“工农兵大学生”。在这个群体中,有插队多年的老知青、基层干部,有高干子弟,有工厂的技术骨干,有部队的宣传干事……有真正落实推荐精神、经过相对严格入学考试进来的,也有组织指派进来的,甚至不乏走关系者。

日前,被著名文化学者、文艺评论家肖云儒称为“国内第一部反映工农兵大学生生活的作品”——杨焕亭16年前创作的长篇小说《濯心年代》,再次修订后,由江苏人民出版社出版。“微风读书会”魏锋对杨焕亭进行了专访,给读者带来这部作品的创作故事……

作者魏锋专访历史小说大家,《濯心年代》作者杨焕亭

“焕亭无愧于当代历史小说大家!”著名评论家李星不止一次在公众场合呐喊,像杨焕亭这样厚重扎实,显示出作者人格力量的作品在目前当代中国文坛还是比较少,从40万字现实主义题材小说《濯心年代》到超过百万字长篇历史小说《汉武大帝》《武则天》,是陕西长篇小说的重要文学收获,也是当今中国文坛历史小说的重要收获。

魏锋:杨老师您好,祝贺您的的长篇小说《濯心年代》出版发行,16年前,创作《濯心年代》时您是怎样的一种工作状态?

杨焕亭:谢谢您。若是从开笔算起,至今已有整整20年了。那时候,人类社会刚刚进入新世纪,而我们这一代人却已步入了“知命”之年。孔子说:“五十而知天命”,我理解,人到了这个年龄,就容易对自己与这个时代的关系进行反思;其次,我于1997年10月,当选为咸阳市作家协会副主席,这标志着我的文学创作进入了一个新阶段,我必须给自己设定一个具体的目标。我检索了全国的文学生态,发现对于“工农兵大学生”这个题材,几乎没有人去关注,这种差异性、不平衡性文学生态,促使我绕开陕西作家惯有的以“乡村叙事”为主的格局,做出自己的题材选择,这样也许不至于总是邯郸学步。再次,虽然改革开放已经走过了十多年的风雨历程,但当时社会上对“文革”中诞生的没有经过考试,而是由群众推荐上大学的“工农兵”大学生存在着一种“鄙视”“轻视”的目光,认为他们只是空有“大学生”的名头,“四肢发达,头脑简单”,难以胜任时代赋予的使命。

作为这一代大学生中的一分子,我深知这是一个结构复杂的群体,其中不乏名实不符者,然而,大多数学生都十分珍惜自己难得的学习机会,以执着、勤奋、笃学完成了知识结构的构建。特别是在走向社会以后,为了履行一代人的社会使命,实现人生价值,书写了可歌可泣的青春篇章,有不少人在改革开放中成长为现代化建设的中坚力量。如果能够从历史的、时代的审美视角,对“工农兵大学生”这一特殊的文化现象给予艺术的观照,展示他们与民族心率、与祖国命运、与时代旋律共振的生命旅程,那对于精彩纷呈的文学画廊不啻为一种贡献。正是基于这样几种因素,我从1998年在省委党校青年处级干部班学习时就开始了构思。其间,我和文学挚友雷国胜不止一次地在自己的办公室就作品的框架、线索、人物,乃至书名进行过深入的探讨。2000年初,终于得以拉开这部长篇小说的创作帷幕。由于写的是自己十分熟悉的生命群体,因此,整个创作过程是如歌如吟、如泣如诉的,带着浓郁的诗意。

魏锋:查阅您的资料,青年时代,您从西北大学毕业被分配到陕西偏远的淳化县工作了几十年,您是参加工作后还是大学那时候开始喜欢上文学的?

杨焕亭:是的,我1975年8月从西北大学历史系毕业,主动要求到渭北高原腹地的淳化县工作。这一去就是16年,到1990年12月,才来到咸阳。但我的文学情结,并不始自大学毕业。早在中学时代,就十分喜爱文学创作。1968年10月,作为回乡知识青年,就投入了本县的业余创作队伍,一度成为县上小有名气的业余作者,并且因此为自己被推荐上大学创造了较当时同龄人优越的条件。1972年进入大学校园后,也曾经是我们系比较活跃的文学青年,学校的壁报和校刊上经常可以看到我写的诗歌,论文也登过国家级的核心刊物。从1968年到现在,对于文学的钟情,有52年漫长的岁月了。

魏锋:在《濯心年代》中,您塑造了以卢新华、田利民、林媛媛、王丽萍、冯晓白等为代表的一代工农兵大学生的艺术形象,是根据您当时参加工作的真实经历创作的吗?

杨焕亭:作为一位有着“工农兵大学生”经历的文学人,我自己对于这个群体有着深厚的情感,也亲身体验到他们在走向社会后各种触及心灵的人生遭际,有着同他们一样的青春惆怅,命运愁绪。特别是当时在各种场合听到有些人以嘲弄的口气评价这个特殊群体时,心中就很不平静。正如米兰·昆德拉所说:“我所关注的题材,都以这样或那样的方式,与布拉格和我经历过的一切联系在一起。”故而,在作品主人公卢新华、田黎民、林媛媛、王丽萍、冯晓白身上,或多或少地都有着我和我周围有着同样经历的人的影子。他们是典型化的产物,“典型既是一个人,又是很多人,就是说……在他的身上包括了很多人,包括了那体现同一概念的一个整个范畴的人们”(别林斯基语)。他们在作品中既保持着性格的主导性、真实性,又承载着复杂的社会矛盾。从艺术美学的层面说,它是一代人的爱与恨,一代人的沉与浮,一代人的悲与欢。

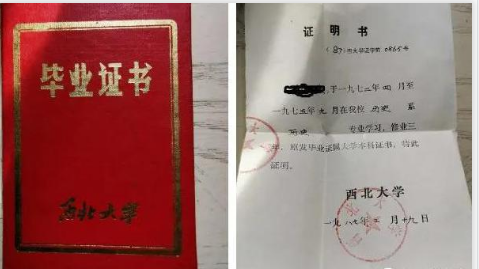

▲ 杨焕亭当年的毕业证书。当时,许多地方因为对于工农兵大学生国家确定学制是三年,所以要按大专对待。学校为了证明本校学生是本科学历,特地在毕业证上附了这个说明。

魏锋:深入生活是否一直是你的创作原则?

杨焕亭:生活与艺术的关系,是一切文学人在写作实践中都必须回答的问题,自古及今,概莫能外。这不仅因为78年前,毛泽东以历史唯物主义和辩证唯物主义立场、观点和方法对之给予了科学的阐释,并且将之上升到作家感情和立场的高度,更因为它是中国古今文学创作的一条规律。生活是创作的第一的和唯一的源泉。

虽然“工农兵大学生”这个题材对我来说,并不生疏。但我仍然坚持深入生活的原则,先后同多位“工农兵大学生”进行过深入的交谈。例如作品中有一节“工农兵大学生”到地区考试的故事,就是取材于现实生活。那一年,全市的考生都住在原来咸阳唯一的国有饭店“人民饭店”,晚上,大家聚集在一起,谈各自的酸甜苦辣、各自的漫漫心事,甚至各自的爱情秘密。说到高兴处,手舞足蹈;说到伤心处,人人欷歔。然而,如我在前面说的,艺术源自于生活,通过艺术创造,它就高于生活,把所有精彩和魅力都集中到一个人身上,成为一个艺术形象。所以,读者才会觉得,这个女人就是世界上最美的女人,这个男人就是世界上最英俊的男人。

魏锋:《濯心年代》故事中,卢新华为了纯真的爱情追随林媛媛来到了偏僻的黄原县做了一名记者,然而林媛媛后来为了回到城市,背弃了卢新华。这是不是与您当时电视台工作的环境有关,故事中应该有自己的影子吧?

杨焕亭:任何作家笔下的人物,都或多或少地刻有自己的生活印记。在现实生活中,我与妻子曾经是大学同窗,为了能够生活在一起,我曾经放弃了平原的优越条件而愿意到条件艰苦的渭北高原山区去工作。我们一直信守着中国传统的“从一而终”的经典式爱情观,亲密无间在当时的山城传为佳话。后来,与我一起来到山区的大学同窗有人调离了淳化,我和爱人依旧守在那里。这些人事走马,都是生活的积累,为塑造作品中的人物积累了丰富的生活素材。从这个意义上说,但艺术毕竟不等同于生活,其间贯穿着作者的审美体验,艺术虚构,所以,我们只能将之看做是文学作品中的人。可以说,作为艺术形象,他们并不存在现实中的对号人物,但作为素材,却又无处不在。

卢新华与林媛媛的爱情,是一个十分凄美的故事,他们一个作为北方大学汉语言文学专业最漂亮的女生,一个作为班上英俊的高才生,在大学校园从相识走向相爱,又一同经历了分配方案的风波,双双奔向大山深处,其间不乏浪漫和诗意。他们爱情之花的绽开与凋谢,彼此人生的悲欢离合,正是时代矛盾的一种折射。

魏锋:您在《濯心年代》多维度地透视了工农兵大学生这一中国教育史上暂短而又特殊的文化现象,多角度地展示了励志、多思、真爱、执着的人生风景,多层次地描述了他们丰富多彩的心路历程……您最初创作这样一部小说,是为了表现什么?

杨焕亭:应该说,这是一种历史机缘的遭逢。大家读这部作品时,会发现,我没有从“工农兵大学生”进校写起,而是将毕业分配风波作为开篇。这正是我的审美视角所在,我所要表现的,正是这一代融入社会,在各种社会矛盾中苦心孤诣地求证自己青春价值的心路历程。

首先,历史的责任应该由历史去负,而不应落到具体的人身上,成为被生活“嘲弄”的对象。作为一个群体,他们是高扬理想的一代。不论生存环境对他们多么不利,他们都以对这个民族崇高的使命感,用自己出类拔萃的行为实践、用炽热如火的生命去书写属于时代也属于自己的奋争篇章,从而证明这一代人在这个世界上的地位和价值。因此,他们每一个人的经历,在作品中都是一篇感荡心灵的青春诗章。

其次,他们是坚守“人”的属人本性的一代。在复杂的社会矛盾旋涡中,他们始终不渝地坚守着灵魂深处那一方“澄明之境”(海德格尔语),并且在自我“心灵濯洗”中去完善自己的人格架构。卢新华带着严重的心脏病去揭露同窗冯晓白因受贿而导致“塌桥”事件的真相,也借以清理自己灵魂深处的“诟病”;程林虽然和卢新华因林媛媛而成为情敌,然而,面对程林为呵护真理而负伤时,卢新华以自己清瘦的身躯背起了昏迷的程林。作为现存的人,卢新华与林媛媛、任晓霞,冯晓白与王丽萍、田黎民与刘秀娟乃至程林与林媛媛,冯晓白与谭丽明,他们的爱情既打着那个时代的烙印,又演绎着人性的隽永和美丽。

第三,作为一个时代群体,他们在作品中一方面承担社会矛盾,另一方面又忠实于自己的性格特点,从而演绎出或崛起、或沉沦、或壮怀激烈、或泪洒黄土的分化和重组。这样,作品呈现给读者的,就是“一部写在人生风尘中的哲学”。然而,正如契诃夫所说:“艺术的角色是提出问题,而不是提供答案。”至于读者从中读出什么,那完全是一种个性的审美体验。

魏锋:这部小说的创作是在2000年吧,第一版书名叫《往事如歌》,16年后您再版,为何改名叫《濯心年代》?

杨焕亭:当初,我和雷国胜先生商谈时,初次命名为《焚心年代》,是一个具有历史感的书名。后来,受当时影视剧氛围影响,出版社命名为《往事如歌》。这次新版时,我和出版社编辑同志一起协商,采用了《濯心年代》这个书名,这就突出了“灵魂自塑”的意思。

魏锋:《濯心年代》对于当下我们的青年一代,传递出什么样的价值观,他们阅读时会不会有障碍和困难?

杨焕亭:你这个问题提得很好!

从价值取向上说,就是要告诉青年朋友,任何时候,个人的人生价值只有在时代的激流中才能实现和升华。

从阅读学的角度说,《濯心年代》无论是在结构故事、塑造人物还是语境构建上,都与今天的读者息息相关。活跃在本书中的人物,当年奔向社会的时候,也不过二十四五岁,他们的爱情炽热如火,一点也不逊色于今天的90后乃至00后;他们的情感浪漫多彩,并非如有些人想象的刻板和单一;他们的故事曲折缠绵却又美轮美奂,处处闪烁着人性的光华。不仅与他们同时代、同经历的人能够从中寻找到人生的价值观照,同时,作为艺术形象,他们又跨越时代,同当今的青年读者有着气息的相通。

魏锋:读完《濯心年代》这部作品,无论是思想内涵还是艺术功力,虽然是十几年前创作的,但今天看来还是表现出对时下文坛现状的一种超越。让我们思考一个重要问题“别让人性失去免疫力”,您怎样看?

杨焕亭:自从新冠疫情爆发以来,“免疫力”成为 出现在媒体频率最高的词汇;而随着社会的多元化和人们思想的多样化,“别让人性失去免疫力”成为社会关注的一个公共话题。我觉得,正是在这一点上,《濯心年代》为今天的读者提供了一种价值参照。卢新华、田黎民那一代人身上最为可贵的就是保持了中华传统文化中的“风骨”,在任何情况下,都矢志不渝地守好人性底线,抵御来自物质的或者精神上的污染和侵袭。尤其是作为作家,更要不断增强自己的“人性免疫力”,不可以因为某种诱惑而站到国家和民族的对立面。